Criminalizar la defensa del territorio: una estrategia de empresarios y gobiernos que crece en Yucatán

Publicado 22 abril, 2025

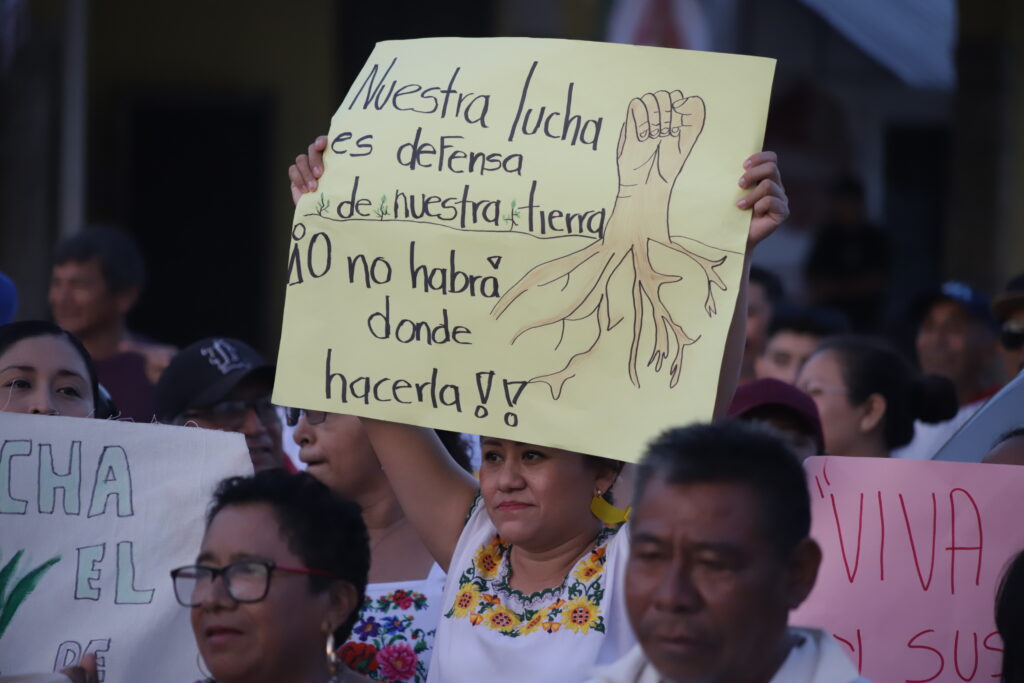

Las comunidades peninsulares se organizan ante la voracidad de capitales que imponen megaproyectos en sus territorios. Lejos de respaldar a líderes, lideresas y colectivos sociales, el Estado opera a favor del empresariado y legitima la criminalización. En los últimos seis años aumentó el asedio a la resistencia popular.

Un día el empresario inmobiliario O. D. compró el casco de la hacienda Santa Teresa, en Motul, Yucatán. Después, quiso hacerse con las tierras que lo rodean: 540 hectáreas de terrenos ejidales. Pronto comenzaron a ocurrir irregularidades en las asambleas ejidales. Las y los pobladores temieron que les quitaran sus tierras. La tensión creció en 2018, cuando Jorge A., de quien creían había llegado a un acuerdo con O.D., intentó reelegirse como comisario ejidal a pesar de que el reglamento no lo permitía. Molestos, los ejidatarios cerraron la comisaría ejidal con candados.

Jorge y su equipo rompieron los candados y tomaron posesión del lugar. Los ejidatarios respondieron presentando una demanda ante el Tribunal Agrario para impedir que ejerciera el cargo.

Mientras esperaban la sentencia, en 2019, los ejidatarios Luis Chuc, Julián C., y Sixto N., de 66 y 82 años, recibieron una notificación: por la protesta en la comisaría en cuestión, fueron acusados de privación ilegal de la libertad y daño a la propiedad ajena en pandilla.

“Dicen que los encerramos y no los encerramos. Está en el expediente que no hubo ni una agresión. Ellos entraron y se atrincheraron dentro de la comisaría ejidal. Pero como somos los que estamos hablando a favor de todos, a nosotros nos demandaron”, detalló Luis.

El proceso avanzó. A Luis le impusieron una tobillera electrónica como medida cautelar. La tuvo desde el 7 enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 2023, fecha en que se cambió la medida por haber faltado a una audiencia. Esto último, debido a una lesión que adquirió en su trabajo como albañil. Producto de esa ausencia, Luis fue recluido durante seis meses en el Centro de Reinserción Social (CERESO).

“Nosotros estamos al día. Lo que yo haga al día, eso comemos mi familia y yo. Estábamos moviendo piedras grandes y me lastimé, entonces no pude asistir a la audiencia. Inclusive citaron al doctor que me atendió, dijo que estaba propenso a una hernia, pero el juez cambió la medida cautelar y me ingresaron al CERESO. Mi familia, como pudo, mis hijos, juntaron dinero para que yo pudiera salir”, recuerda, en entrevista con Jaltun.

Tras pagar alrededor de 25 mil pesos, Luis logró salir el 12 de julio de 2023. Sin embargo, al día siguiente se le impuso arresto domiciliario, un brazalete electrónico y la obligación de acudir a firmar de forma mensual ante las autoridades judiciales. En la actualidad, el ejidatario continúa encerrado en su casa y sin poder salir a trabajar para sostener a su familia.

El Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA) identificó que la criminalización de personas defensoras del territorio, entendida como la agresión que se ejerce usando el derecho y las leyes penales como mecanismo para mermar o afectar la labor de quienes resguardan a sus comunidades, creció fuerte en los últimos años. Y en particular en la península de Yucatán, donde estas violencias mantienen una relación directa con la imposición de megaproyectos inmobiliarios, turísticos y agroindustriales.

Tras una revisión hemerográfica, así como entrevistas con colectivos y organizaciones de defensa de derechos humanos, Jaltun identificó al menos 18 casos de criminalización en la península de Yucatán ocurridos en los últimos seis años.

¿A qué se debe este incremento? Jorge Fernández, abogado de la asociación civil Utsil Kuxtal, sostiene que esto responde a que en la región existen cada vez más movimientos de resistencia, cada uno generado a partir del aluvión de megaproyectos que pretenden instalarse en la península gracias a las políticas extractivistas promovidas por los gobiernos estatales y federales.

Esto se conjuga con la difícil situación que atraviesa el campo en el sureste mexicano. “El campo ha sido abandonado y ha crecido en la miseria. Empresarios, aprovechándose de esa situación, empiezan a hacer una tómbola de compraventa del territorio en los ejidos”, apuntó Pedro Quijano, vocero del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida (FCDTV).

Quijano fue una de las cinco personas demandadas en 2023 por el empresario y abogado R.A. por presunto daño moral y económico. El integrante del FCDTV denunció públicamente que, con estrategias ilícitas como el robo de documentos, las agresiones físicas y los sobornos, R.A. intentó despojar tierras ejidales en Samahil, un área codiciada por encontrarse en el paso del Tren Maya y conectada a las playas de Sisal y Celestún.

Las leyes ambiguas permiten iniciar procedimientos contra quienes buscan proteger a su comunidad. En la comisaría Sitilpech, en el municipio de Izamal (Yucatán), se presentó una denuncia contra ocho personas por el presunto delito de obstruir una carretera en dirección a Tunkás. Aunque se trataba de una protesta –en rechazo a la acción contaminante de una mega granja de cerdos– y, por lo tanto, dichas acciones están protegidas por estándares internacionales de derecho, el Código Penal de Yucatán sí sanciona ese tipo de conductas. Así lo reconocieron especialistas consultados por Jaltun para la realización de este reportaje.

Pero estos usos de la ley tienen un componente discriminatorio. Miguel Anguas, abogado de Kanan Derechos Humanos, afirma que las sanciones de esa naturaleza suelen aplicarse solamente contra personas racializadas, sobre todo si tienen un papel clave de liderazgo en las movilizaciones.

“Han habido muchas protestas que también obstruyen vías de comunicación. Pero la autoridad es selectiva para aplicar este tipo de castigos. Este sistema está castigando a personas mayas porque la ley sí lo permite bajo su ambigüedad”, apuntó.

Además, y en el caso específico de Yucatán, las acciones de criminalización sirven para sostener el discurso de que el estado sigue siendo muy seguro. Y, según explicó Roberto Sánchez, también abogado de Kanan Derechos Humanos, siempre bajo la filosofía de que se castiga a quien comete cualquier incidente y que cuánto más elevado resulta el número de arrestos, más segura es la entidad.

Amenazas, denuncias y abuso policial: técnicas de represión

Es usual que la criminalización inicie con descalificaciones y amenazas perpetradas por parte de servidores públicos. Aunque parezcan inofensivos, estos actos estigmatizan la labor de defensa y pueden derivar en otro tipo de agresiones. Por ejemplo, en 2020 los colectivos que demandaron al Tren Maya fueron exhibidos durante una mañanera del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una forma más directa es cuando se entablan procesos administrativos contra personas que defienden de manera pública el territorio ante amenazas de despojo o contaminación.

En 2018, mientras los Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) de Homún, Yucatán, protestaban contra la mega granja de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró los cenotes de cinco líderes del movimiento. No conforme con ese atropello, el entonces delegado de la PROFEPA, José Lafontaine, también amenazó a través de la prensa con denunciar a los integrantes de Kanan Ts’ono’ot por privación ilegal de la libertad.

El asedio y la persecución a las y los defensores del territorio también suele escalar mediante denuncias penales o demandas civiles ligadas a, por ejemplo, la participación en manifestaciones catalogadas como acciones que, siempre de forma presunta, promovieron delitos como la privación ilegal de la libertad o el daño a la propiedad ajena. En el escenario tampoco faltan los delitos inventados.

Un caso que se ajusta a estos rasgos es el de Wilberth Nahuat, actual comisario de Santa María Chi, en el municipio de Mérida. Está acusado de secuestro sólo por tomar parte de una movilización contra la megagranja porcícola Chumoxil y evidenciar la contaminación al aire, agua y suelo que produce. Su caso ha avanzado y actualmente aguarda por una audiencia para saber si será vinculado a proceso o no.

El siguiente grado de gravedad ocurre cuando se giran órdenes de aprehensión contra los defensores, como le ocurrió a Luis Chuc.

En la península también se dieron cuatro casos que involucran violencia policial, todos durante 2023: el 11 de enero se reprimió a los habitantes de Nuevo Paraíso, en Campeche, a raíz de un bloqueo al paso del Tren Maya motivado por incumplimientos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la entrega de apoyos de vivienda, paneles solares y pavimentación de calles. Durante el operativo fueron detenidos Joel J., líder de las familias del bloqueo, y Naín C.

El 18 de febrero del mismo año, uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reprimieron el bloqueo que distintas familias de Sitilpech, en el municipio de Izamal, realizaron a la megagranja porcícola que contamina a ese pueblo. La agresión dio como resultado una persona hospitalizada. El 22 de ese mes se organizó una protesta en Mérida en solidaridad con la lucha de ese pueblo maya.

Al terminar, y sin escatimar violencia, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) vestidos de civil detuvieron a cuatro manifestantes, quienes luego permanecieron tres días encarcelados. Un juez declaró como ilegal la detención de dos de esas personas.

Ya el 17 de agosto, un pelotón de policías bloqueó el acceso a tierras de uso común a las y los pobladores de Ixil con el argumento de estar cumpliendo un “aseguramiento ministerial”.

Enojada, la población acudió al lugar para exigir el libre tránsito y la respuesta de los uniformados fue una oleada de palos y gases. Ocurrieron enfrentamientos con el resultado habitual: varias de las personas del pueblo resultaron lesionadas. Incluso un vecino resultó hospitalizado. La comunidad presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), mientras que los empresarios demandaron a cuatro de las personas que participaron de la movilización popular.

La militarización es otro proceso que enfrentan las y los defensores del territorio en zonas como Calakmul, Campeche y algunas zonas de Quintana Roo: a partir de la promoción de amparos contra el Tren Maya, aumentó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Los objetivos de estas estrategias consisten en generar miedo en la población, que los espacios o procesos de resistencia o reclamo retrocedan o desaparezcan, desviar la fuerza del movimiento a otro tema que no sea la defensa del territorio y, a la par, dar un escarmiento a quienes están luchando por sus derechos. Quijano lo ilustra de esta forma: “Te metes de redentor y sales crucificado”.

Las acciones de criminalización suelen ser promovidas por empresarios cuyos intereses se ven afectados cuando las comunidades comienzan a ganar la batalla en el orden legal. Esto es, cuando las comunidades, sus líderes, lideresas u organizaciones, obtienen una resolución favorable a un amparo o consiguen la imposición de medidas cautelares.

A diferencia de lo que sucede con las acciones legales promovidas por los campesinos o las comunidades indígenas, los reclamos impulsados por el empresariado sí suelen avanzar con rapidez. “Cuando se trata de denuncias que presenta la gente de las comunidades, son procesos que prácticamente duermen el sueño de los justos. Evidentemente, hay cooptación por parte de las empresas a autoridades municipales, estatales o federales para apresurar este tipo de procesos. Los aparatos de justicia están generalmente al servicio de los empresarios y responden rápido, a diferencia de cuando las que denuncian son las personas de las comunidades”, sostuvo Fernández.

Por supuesto, también hay acciones que son promovidas directamente por el Estado, como en el caso de PROFEPA contra Kanan Ts’ono’ot. De igual forma, se indicó desde Kanan Derechos Humanos que, durante la redada policíaca en Sitilpech, un comando informó a los integrantes de la comunidad que la policía actuaba cumpliendo órdenes directas del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los daños

“No puedes dormir, tienes miedo de salir a la calle, que venga un vehículo a la puerta de tu casa y tome fotos, que estén volando drones. No te voy a mentir: tengo miedo. A mí me gusta andar en bicicleta pero ya casi no salgo. Mis papás se preocupan”, admitió Wilberth Nahuat, comisario de Santa Maria Chi.

Tras un proceso de criminalización las personas se sienten solas. Aunque en las movilizaciones suelen participar miles, y en los procesos legales llegan a firmar centenares, por lo general quienes enfrentan al sistema penal son apenas un puñado de individuos. Anguas afirma que líderes y lideresas desarrollan un sentimiento de persecución que en ocasiones hace que bajen su nivel de participación en las movilizaciones, se separen del grupo defensor o, incluso, terminen siendo eje de conflictos en las acciones de resistencia.

El experto aclara que esto último tiende a no ocurrir en aquellas comunidades o colectivos que cuentan con un proceso organizativo sólido. En Santa María Chi, por ejemplo, las y los habitantes resisten de forma colectiva y acuerpando al comisario. Pero tambien hay casos de rompimientos, como ocurrió en Sitilpech tras el procesamiento judicial de quienes encabezaban la lucha contra la contaminación porcícola que padece ese pueblo.

“El poder también hace su análisis político: sabe dónde puede doblar más a las comunidades o a las personas. Y también conoce en qué lugar el poder de organización y la cohesión son más fuertes”, expresó Fernández.

Ante las circunstancias de inseguridad, algunas defensoras y defensores pidan ingresar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Si bien Wilberth solicitó este recurso en diciembre, la protección le fue negada con el argumento de que el acto de amenaza en su contra “no se ha materializado”. De los casos expuestos en este reportaje, solamente Kanan Derechos Humanos y los pobladores de Sitilpech se encuentran dentro del Mecanismo.

Cuando se criminaliza a una persona defensora del territorio no solo se vulnera el derecho a la defensa, a la manifestación y a la libertad de expresión. También resultan afectados los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la integridad. Todo esto sin contar las afectaciones económicas.

Hace tres años, Pedro Quijano terminó de pagar la casa que habita con su familia pero, al realizar el trámite para obtener el título del inmueble, el notario le comunicó que no podía completar esa instancia porque se encontraba embargado en el Registro Público de la Propiedad a raíz de la demanda en su contra.

“La familia también sufre. Si estuviéramos en un estado de derecho real, se podría apaciguar este tipo de persecución. Se habla mucho de que esta tierra es sabia por la población maya. Sin embargo, ocurre todo esto. En lugar de que se te aplauda, condecore o se te premie (por defender el territorio), resulta que te persiguen”, expresó.

En su artículo 9, el Acuerdo de Escazú indica que la labor de las personas defensoras en asuntos ambientales debe realizarse de manera libre, segura y sin ningún riesgo. De resultar criminalizadas, se les debe juzgar con una perspectiva diferente. Esto es, tomando en cuenta el contexto y la problemática que atraviesan, e incorporando una línea de investigación relacionada con la labor de defensa desempeñada.

En México existe una guía de implementación del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Además, explica Felipe Romero, abogado del CEMDA, el país se comprometió a presentar un plan de acción que incorpore medidas que garanticen la labor de las personas defensoras, como así también sendas políticas de protección y prevención de agresiones.

Las y los especialistas incluidos en este reportaje afirman que el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos a decidir sobre sus respectivos territorios. Remarcan, también, que las comunidades tienen que ser consultadas de manera previa e informadas sobre cualquier proyecto que se quiera realizar en sus espacios, y que corresponde generar condiciones para que las personas accedan a la cobertura judicial con garantías de no discriminación.

Además, consideraron urgente la modificación o eliminación de los tipos penales que criminalizan la labor de defensa.

“Para nada es justo que, en vez de cumplir con sus obligaciones de no violar los derechos humanos y no contaminar, se desvíe la atención criminalizando las manifestaciones de justicia y protesta por los derechos de las comunidades y los ecosistemas. Las personas están en todo su derecho de defenderse. No es un delito lo que están cometiendo. No hay que normalizar que las comunidades, sus líderes y lideresas, estén viviendo sujetas a procedimientos penales”, señaló Lourdes Medina, abogada de Utsil Kuxtal.

Judicialización, incertidumbre y falta de recursos

En simultáneo a las luchas que ocurren, las y los defensores perseguidos siguen con la incertidumbre de no saber cuáles serán sus destinos. Aunque el caso de Luis, Julián y Sixto, de Samahil, llegó hasta la mañanera del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que la situación judicial de los tres ejidatarios no ha mejorado.

Ninguno de los tres cuenta con recursos para pagar abogados que les permitan promover demandas en el Tribunal Agrario. Mientras tanto, el empresario O. siguió haciéndose con tierras. Recientemente, compró Kambul, otra hacienda de Motul.

Por el contrario, Julián y Sixto deben sobrellevar el estrés de acudir a audiencias cada cierto tiempo donde otros definirán el futuro de sus vidas. Luis, en tanto, sigue sin poder salir a trabajar.

“Mi esposa no puede trabajar porque padece del nervio ciático. Mis hijos me ayudan un poquito, porque ellos también tienen familia”, cuenta. Y concluye pidiendo la intervención de los gobiernos estatal y federal para detener una criminalización que lo afecta por completo y complica de un modo dramático la supervivencia de su familia.